Le radici dell’Abbazia di Montecassino affondano tra le scritture

Paul Fridolin Kehr definiva l’archivio cassinese «Un vero magazzino diplomatico, col quale non possono paragonarsi che pochi archivi del mondo»: ma l’archivio di Montecassino è qualcosa di più, perché è stato un tutt’uno con l’Abbazia, ha respirato con essa, ne ha accompagnato ogni passo, ogni vicenda, ogni momento: testimone vivo della vita religiosa, culturale, politica, istituzionale del cenobio e degli uomini che lo hanno popolato o che con esso hanno intessuto relazioni di ogni tipo. Come ogni archivio, anche quello di Montecassino ha seguito un suo proprio ritmo: il patrimonio documentario si è dilatato nei momenti di crescita e di splendore, e si è contratto nei momenti più o meno severi di crisi, tra incendi e assedi di Longobardi e Saraceni, terremoti come quello del 1349 giù giù fino all’ultima, devastante offesa del bombardamento del 1944, che rase al suolo la struttura abbaziale e costrinse all’ennesimo esilio i monaci che l’abitavano. Ma sempre, dopo ogni esilio, i monaci sono tornati alla loro casa; sempre, dopo ogni devastazione, il respiro dell’archivio è tornato regolare.

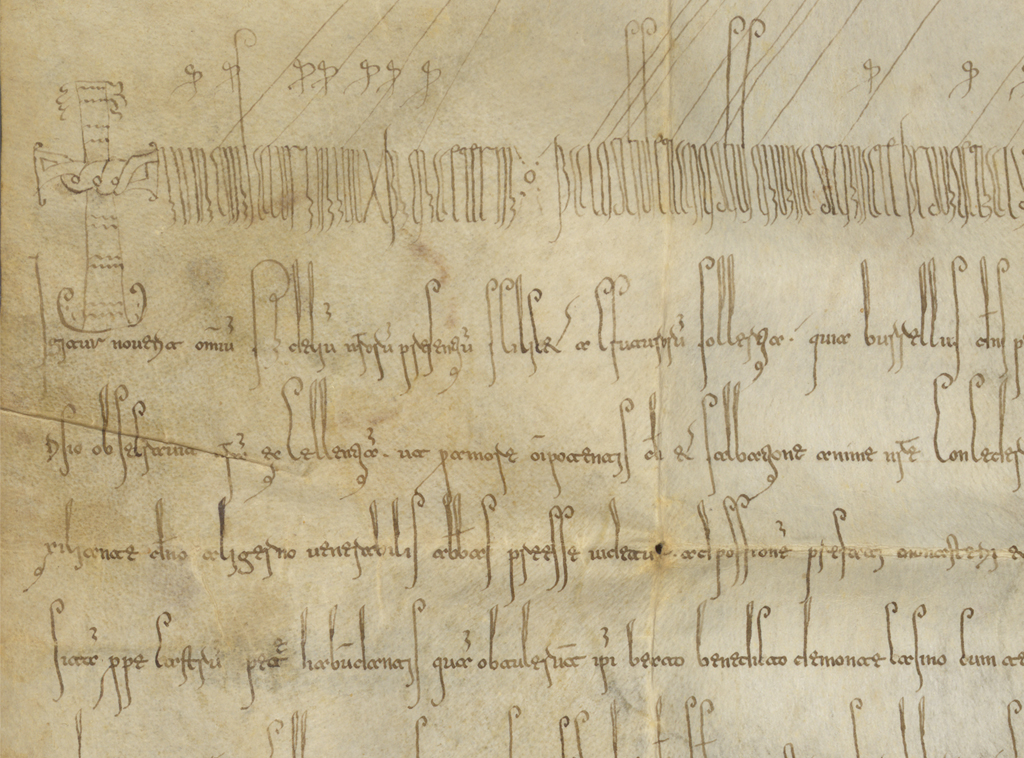

Per molto, molto tempo archivio e biblioteca hanno vissuto l’uno con l’altra, l’uno per l’altra e l’uno nell’altra. Bibliothecarius, cartularius e scriniarius diceva di sé Pietro Diacono a metà del XII secolo: custode fidato e capace di libri e documenti, al quale era demandata la cura di quegli scrinia da cui l’Abbazia traeva linfa e che custodivano le munitiones necessarie alla sua sopravvivenza sia spirituale che materiale. Ma già nel ’200, quando l’abate Aiglerio scriveva il suo commento alla Regola di san Benedetto, il responsabile della conservazione delle carte, degli instrumenta e dei privilegia sembra essere stato persona distinta dall’addetto alla biblioteca, cui veniva affidato il solo patrimonio librario: anche se nella realtà dei fatti la distinzione tra lo spazio dell’archivio e quello della biblioteca, nonché la distinzione tra la figura dell’archivista e del bibliotecario, non dovette essere così netta. Tant’è vero che nell’Introduzione al primo volume dei suoi giustamente celebri Regesti dell’Archivio, parlando dei monaci che più hanno influito sulla costituzione, le metamorfosi e gli ordinamenti dell’archivio cassinese, d. Tommaso Leccisotti ricorda che ancora nell’anno 1500 esisteva una figura bifronte di bibliothecarius et custos archivii responsabile allo stesso modo di codici e carte, concentrati per giunta in un unico spazio corrispondente alla parvula edecula voluta secoli prima dall’abate Desiderio nella zona orientale del monastero verso la chiesa. Alla fine del ’500 comunque, come racconta d. Placido Petrucci nella sua Cronaca, era stata trovata una nuova sistemazione per le carte, collocate sempre nella stessa ala orientale, ma presso l’oratorio cimiteriale di Sant’Anna.

È possibile che la nuova sistemazione fosse legata alla confluenza nel 1504 di Montecassino nella già esistente Congregazione di Santa Giustina di Padova, a seguito della quale la Congregazione stessa prese il nome di “Cassinese”. Dopo questo accorpamento, infatti, il cosiddetto Stato Cassinese, o di San Germano, cominciò a depositare nell’archivio dell’Abbazia gli atti della propria gestione, facendo sì che la documentazione conservata nella Badia aumentasse esponenzialmente per quantità e varietà. Inevitabilmente, fu allora che emerse la necessità di un riordinamento organico e sistematico del materiale d’archivio, di cui si occuparono in prima istanza d. Antonio Petronio, che produsse per l’Abbazia un primo Repertorio che però non è giunto fino a noi, e poi dal già citato d. Placido Petrucci che, oltre a redigere un ancora utilissimo inventario delle pergamene conservate dei sacculi, nella Descriptio Sacri Monasterii Casinensis compresa nella sua Cronaca descrisse con accuratezza i locali che nel XVI secolo pertinevano all’archivio.

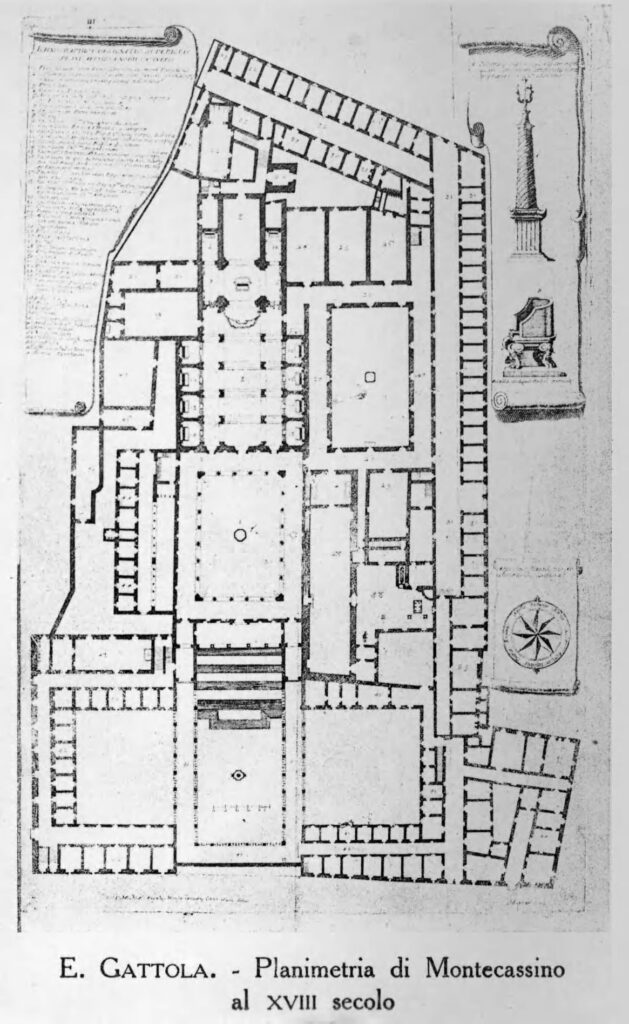

Molti furono gli eruditi monaci che si succedettero poi nella custodia dell’archivio e della biblioteca: tra loro un posto speciale occupa senza dubbio d. Erasmo Gattola, che governò l’archivio dal 1697 fino alla sua morte nel 1734 e gli dette la sua fisionomia definitiva. Con la sua Historia Abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa, impregnata dei nuovissimi principi di critica del documento appresi grazie alle sue frequentazioni con il maurino Jean Mabillon, Gattola per la prima volta aprì in un certo senso l’archivio al pubblico, consentendo a chiunque fosse interessato alla storia cassinese un accesso indiretto ma ampio alle fonti documentarie criticamente vagliate. Fu con d. Gattola, inoltre, che la serie dei Giornali, che dalla nascita della Congregazione Cassinese avevano lo scopo di fissare quasi quotidianamente la memoria degli avvenimenti e degli affari che interessavano la Badia, acquisì particolare risalto e sistematicità, tanto che da quel momento è possibile ricostruire in dettaglio e con buona precisione la vita dell’archivio, nonostante qualche lacuna determinata dagli eventi storici che hanno segnato la vita di Montecassino.

Le vicende successive alla prefettura di d. Gattola sono ben conosciute grazie ai capitoli introduttivi degli undici volumi de I Regesti dell’Archivio di d. Tommaso Leccisotti. Ma la storia recente dell’archivio cassinese si snoda tra soppressioni, difficoltà, incameramenti e ritorni, a partire dalle leggi di soppressione promulgate nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, che stravolsero la vita del monastero e ridussero l’archivio bene statale (sia pure sotto la custodia dei monaci), condizione destinata a non mutare nemmeno dopo la restaurazione, quando la proprietà dello Stato sull’archivio cassinese verrà riconfermata dalla “legge organica” sugli Archivi del Regno delle Due Sicilie del 12 novembre 1818, e il patrimonio documentario andrà a costituire una sezione del Grande archivio (oggi Archivio di Stato) di Napoli.

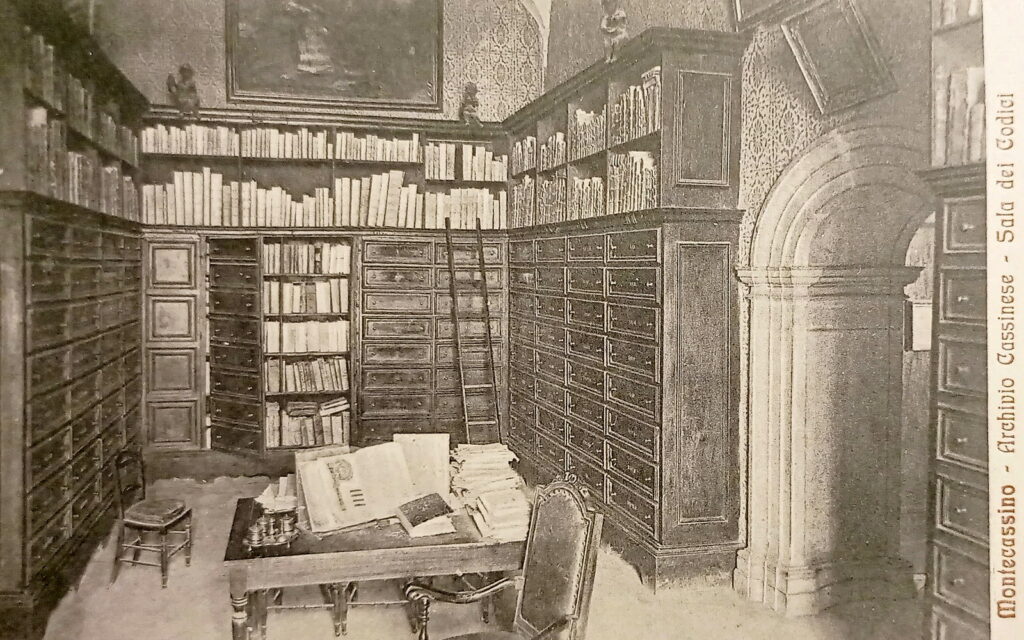

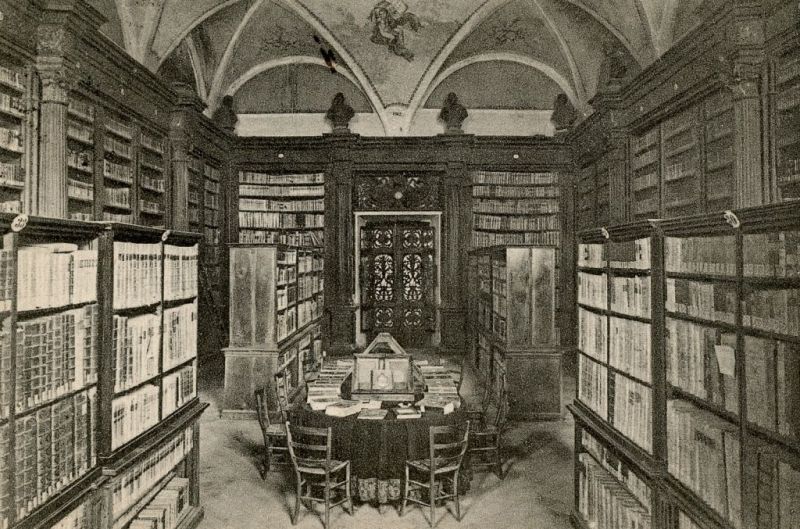

Nell’Introduzione al primo volume dei Regesti Leccisotti ci offre anche una immagine quasi fotografica dei locali e dell’assetto dell’archivio, destinato a restare più o meno uguale a sé stesso dal 1631, quando l’abate Angelo Grassi fece costruire locali acconci ad rectius servanda archivi nostri veneranda monumenta.

L’assetto generale, dunque, non subì modifiche fino al momento dello sgombero del 1943, quando sotto l’occhio attento dell’archivista d. Mauro Inguanez, i documenti, insieme ai codici della biblioteca, furono in un primo momento ricoverati nella Rocca di Spoleto, e poi nuovamente trasportati a Roma, dove giunsero l’8 dicembre 1943 per essere consegnati due giorni dopo al Prefetto della Biblioteca apostolica vaticana, Anselmo M. Albareda.

Le immagini dello sfollamento e della cerimonia di riconsegna sono visibili qui di seguito.

Prima di questi eventi, l’archivio occupava tre grandi aule a pian terreno poste sul lato destro rispetto all’ingresso principale della Badia, alle estremità delle quali c’erano da un lato una piccola stanza dove in diversi scaffali era conservato materiale vario tra cui la grande collezione dei libri di amministrazione, e dall’altro una grande sala a due campate in seguito adibita a sala di consultazione con il nome di Biblioteca Paolina, in onore di Paolo Diacono. Le sale erano numerate in senso inverso rispetto alla loro posizione e quindi la più vicina all’ingresso era l’aula III e la più lontana era invece la I.

Almeno fino al 1504, il nucleo primitivo dell’archivio era quasi tutto conservato nell’aula detta II: in seguito, quando si vennero a creare i due depositi dell’aula I e dell’aula III, nella prima andarono a confluire la documentazione cartacea relativa alla giurisdizione ecclesiastica (la Curia spirituale) e, in parte, i documenti relativi all’amministrazione dei beni, mentre nella seconda, in grandi armadi, erano conservati gli atti della giurisdizione feudale (la Curia temporale, ossia il governo dello Stato Cassinese dal XVI secolo ai primi anni del XIX), e la ricca collezione dei protocolli notarili. Nell’aula II si preferì invece preservare l’unità del fondo più antico, anche perché non sarebbe stato facile separare i vari documenti: solo in seguito, dal materiale conservato nell’aula II, venne costituito il così detto fondo diplomatico, spostando nell’aula I i documenti delle prepositure e di amministrazione, e nell’aula III le bolle pontificie e i diplomi.

La «tragica bufera» del 1944, come Leccisotti definiva il disastroso bombardamento che distrusse quasi interamente l’Abbazia, squassò ovviamente anche i locali dell’archivio: ma le carte, preventivamente sfollate altrove, si salvarono. Dopo, con tenacia e pazienza, ogni cosa venne ricostruita «com’era e dov’era», ma durante la ricostruzione furono apportate alcune modifiche alla struttura dell’Abbazia e quindi anche la disposizione dell’archivio mutò. In primo luogo la porta d’ingresso venne spostata in prossimità della portineria: l’aula III prese perciò il posto dell’antica I, mentre la I prese il posto dell’antica III, ma il materiale documentario mantenne la disposizione di un tempo. I codici vennero spostati tutti in una minore e speciale aula, la IV, ricavata nell’antico perimetro, mentre la Biblioteca Paolina, un tempo riservata alla consultazione delle carte d’archivio a causa della sua prossimità con le aule di deposito, fu accorpata ad altri locali formando un’unica biblioteca con gli altri fondi stampati.

Ricostruita la struttura degli edifici, nel 1955 i fondi potevano rientrare in sede da Roma e poteva essere avviata una monumentale impresa di censimento, inventariazione e regestazione dei documenti che finalmente desse conto agli studiosi di tutto il mondo, secondo criteri affidabili, dell’immenso patrimonio cassinese: l’archivio poteva ricominciare a respirare con l’Abbazia.