La Biblioteca di Montecassino: una storia millenaria

Dall’Archivio alla Biblioteca

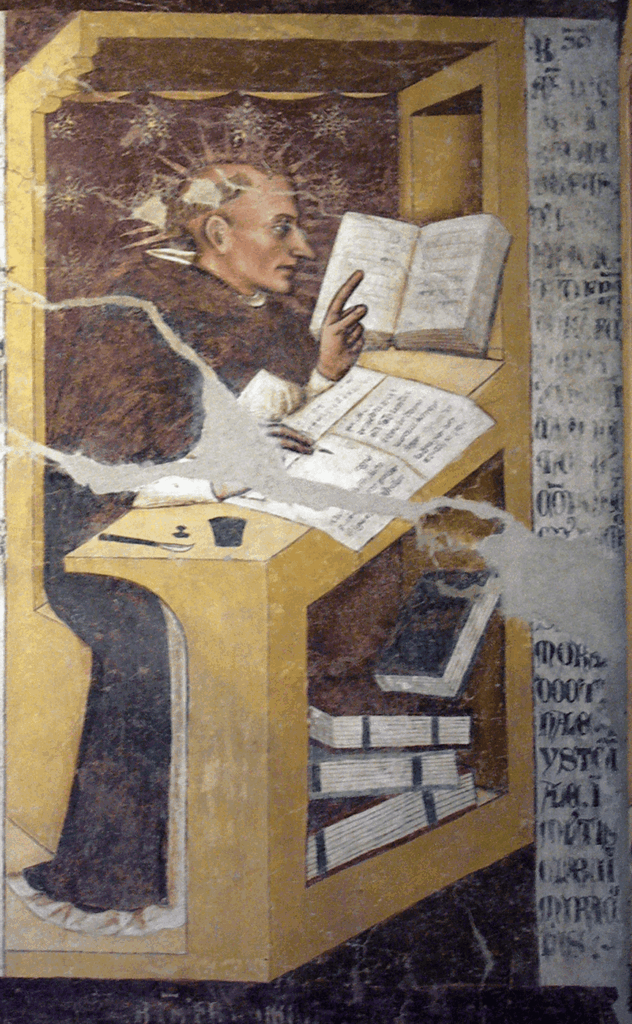

Per secoli, a Montecassino, biblioteca e archivio hanno condiviso lo stesso spazio. Documenti e codici convivevano sotto la custodia di un monaco che, come ricorda Pietro Diacono, era insieme cartularius, scriniarius e bibliothecarius. Solo a partire dall’inizio del XVI secolo manoscritti e libri a stampa furono separati dalla documentazione archivistica; verso la fine del Settecento, anche i libri a stampa vennero distinti dai codici, riuniti nuovamente al fondo documentario.

L’abate Desiderio e la “piccola stanza”

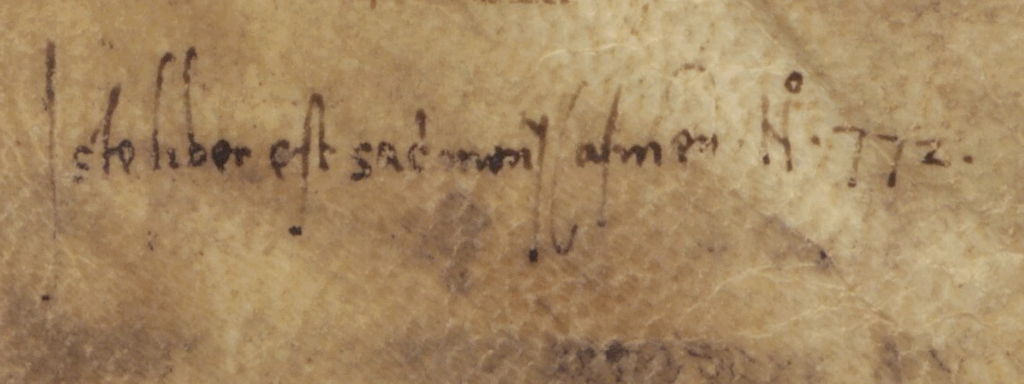

Fu l’abate Desiderio (1058-1087), durante il grande riassetto dell’abbazia, a volere un ambiente dedicato ai libri: una parvula edecula, accanto alla sala capitolare e alla chiesa principale, come racconta Leone Marsicano. In questa stanza, dal Cinquecento, convivevano manoscritti e prime edizioni a stampa. Nel 1504 l’archivio venne ordinato e, proprio allora, sui codici e sui libri a stampa comparve la nota di possesso in umanistica corsiva: «Iste liber est sacri monasterii Casinensis n.°».

Libri in viaggio

Alcuni incunaboli con nota di possesso cassinese oggi si trovano lontano dall’abbazia. A Napoli, alla Biblioteca Nazionale, è conservato un esemplare degli Opuscula di san Tommaso (Venezia, 1498), con più formule di possesso di Montecassino e del convento di Santa Brigida di Posillipo. A Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale, c’è una copia dei Moralia di Gregorio I (Brescia, 1498); a Mantova, il Liber de exemplis di Giovanni da San Gimignano (1499); a Subiaco, i Sermoni di san Vincenzo Ferrer (1496). Le dispersioni, tuttavia, restano da indagare.

Catene, bolle e anatemi

Fino al primo Cinquecento, il bibliotecario custodiva insieme libri e documenti: lo prova il catalogo del Vat. lat. 3961, che elenca, dopo i libri, i documenti più preziosi. Nel 1575 la biblioteca si trovava tra la sala capitolare e la “camera del fuoco”. Qui i volumi erano incatenati ai plutei, come racconta Placido Petrucci. Nel 1588 papa Sisto V emanò il breve Regularium personarum, che minacciava la scomunica a chi avesse sottratto libri o codici senza autorizzazione: un avviso che, fino alla Seconda guerra mondiale, era probabilmente esposto in biblioteca. Di questa bolla, che vide con i suoi occhi in biblioteca, e della catena che teneva i libri legati ai plutei, riferisce nel 1605 il monaco francese Simon-Germain Millet, che descrisse accuratamente la biblioteca nel suo resoconto di viaggio.

Forse inizialmente protetti incatendandoli ai plutei come i codici, gli incunaboli che vediamo oggi hanno subìto per la maggior parte la rimozione della legatura originale, pertanto non è possibile accertare l’esistenza, neanche in eventuali tracce, di questa modalità di protezione; da sottolineare che, forse a maggiore garanzia di protezione, un incunabolo della collezione cassinese contiene la parte iniziale di un anatema, formula utilizzata, soprattutto nei codici medievali, per scongiurarne il furto. Si tratta dell’incunabolo con l’attuale segnatura di collocazione P-VII-8, lo Speculum historiale di Vincent de Beauvais, stampato a Venezia nel 1494 da Hermann Liechtenstein, che reca la formula, incompleta: Si quis hunc furto rapiat libellum (s. XVI; c. IIr); l’esemplare reca, nella carta seguente, le note di possesso tipiche di Montecassino: Est sacri monasterii Casinensis […] e Publicae Bibliothecae Casinensi deputatus.

Nuove scaffalature e rilegature

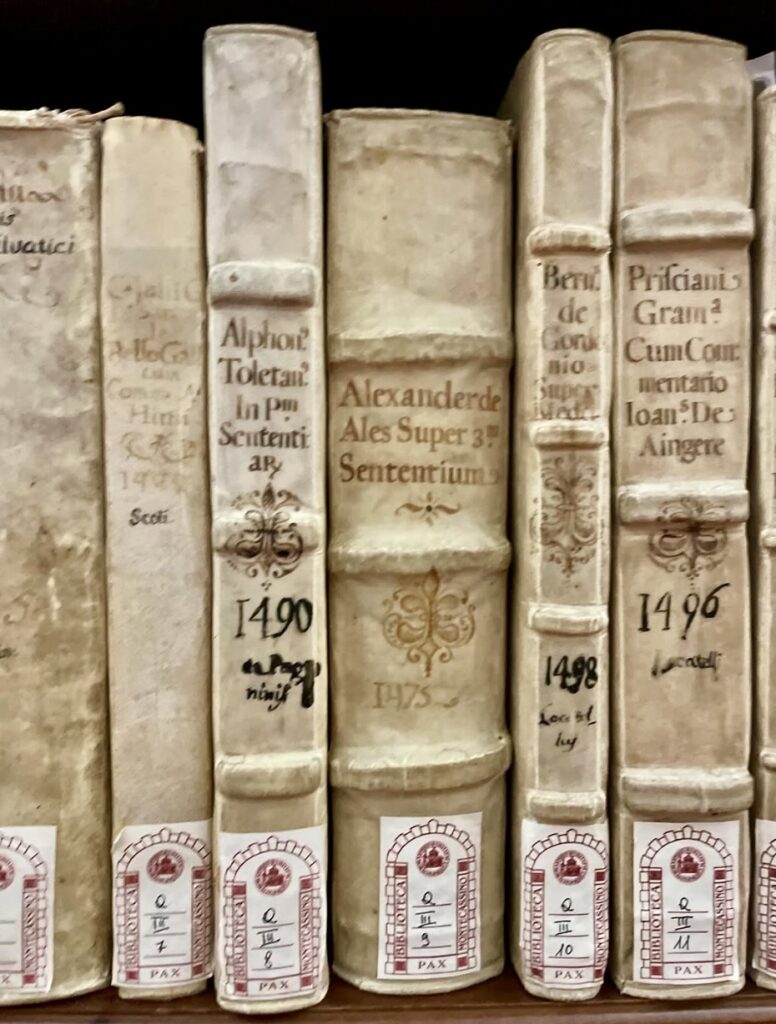

Ancora nel 1636 i volumi erano incatenati. Un altro ospite assai celebre, il maurino Jean Mabillon, a Montecassino nel novembre del 1685, ci restituisce un giudizio colmo di ammirazione a proposito della biblioteca e dell’archivio; siamo qui in un momento storico in cui era stata portata a compimento la rilegatura dei manoscritti e dei libri a stampa, per volontà – come tramandano le fonti – dell’abate Sebastiano Biancardi da Milano (1681-1687), che fece progettare per la biblioteca anche una nuova scaffalatura. Tutte le coperte originali degli incunaboli vennero, in quel frangente, sostituite con legature in pergamena rigida, con nervi in rilievo e indicazione manoscritta sul dorso dei dati bibliografici, accompagnata da alcuni fregi. Si trattò di una vasta operazione di rilegatura condotta nel contesto della più ampia riorganizzazione della biblioteca, che contribuì a dare un volto nuovo all’intera raccolta libraria; proprio Mabillon ne dà testimonianza, descrivendo i volumi come «libri omnes de novo eadem forma operti».

Le scaffalature furono rifatte e la biblioteca riorganizzata. Altri restauri e rilegature avvennero nei secoli successivi, fino al XXI.

Crescita e cataloghi

La biblioteca si accrebbe notevolmente di libri a stampa tra il Sei e il Settecento, grazie a nuove acquisizioni avvenute durante i governi degli abati Andrea Deodati (1687-1693) e Arcangelo Brancaccio (1722-1725), nonché per iniziativa degli abati Giustino e Antonio Capece a metà del Settecento; numerosi libri, inoltre, venivano lasciati in eredità dai monaci che passavano a miglior vita. A motivo di questi numerosi incrementi della collezione venne affidato, nel 1763, a don Placido Federici il compito di predisporre un nuovo catalogo della biblioteca, portato a termine nel corso di un anno. Il catalogo, in due volumi in folio, conteneva la descrizione di tutti i libri della biblioteca.

Distruzioni e rinascite

Della monumentale biblioteca tardo-seicentesca, distrutta nel bombardamento del 1944, non resta più nulla, se non la descrizione – tuttora inedita – di don Erasmo Gattola, bibliotecario dal 1686 e archivista dal 1697. Nella sua lunga relazione sul monastero, Gattola racconta di libri disposti in beneaptati loculi e di armadi sormontati da sculture raffiguranti, tra gli altri, san Gregorio Magno, sant’Anselmo, san Pietro Damiani, san Bernardo, Rabano Mauro e Cassiodoro. Egli si adoperò per ampliare la raccolta con donazioni personali e per riparare i volumi in cattivo stato. Nel 1799 l’abbazia fu saccheggiata dalle truppe francesi di Napoleone Bonaparte, che misero a soqquadro la biblioteca alla ricerca di denaro: molte opere furono “lacerate, imbrattate, bruciate e gettate dalle finestre”.

Con la legge di soppressione degli Ordini religiosi del 1807, Montecassino conservò biblioteca e archivio, riconosciuti parte integrante della sua identità storica, così come per Cava e Montevergine. La custodia fu affidata a un direttore e a cinquanta religiosi incaricati di ordinare i libri e valorizzare le opere utili alla storia del Regno. Una seconda soppressione arrivò con l’Unità d’Italia: la legge 7 luglio 1866 n. 3096 e quella del 15 agosto 1867 n. 3848 disposero l’incameramento di tutti i beni monastici. Per Montecassino, “monumento nazionale”, lo Stato garantì la conservazione degli edifici e del patrimonio archivistico, bibliografico, artistico e scientifico.

Il 1944 segnò la distruzione dell’abbazia. Già nell’autunno 1943, il materiale librario e archivistico era stato trasferito in centinaia di casse lignee recanti la sigla MC. BIBL. o MC. PRIV., contenenti rispettivamente i fondi della Biblioteca Monumentale e della Biblioteca Privata. Insieme a esse viaggiarono codici, libri liturgici, opere dell’antica farmacia e volumi di pregio. Il trasporto, a cura dell’autorità militare tedesca, condusse i materiali prima a Colle Ferreto presso Spoleto – dove furono ispezionati da Friedrich Wilhelm Deichmann – poi a Roma, l’8 dicembre 1943. Depositate a Castel Sant’Angelo e quindi in Vaticano, le casse furono registrate in più verbali, firmati tra gli altri da don Anselmo M. Albareda e funzionari ministeriali. Nel febbraio e marzo 1944 giunsero in Vaticano ulteriori casse con diplomi, pergamene, corali e libri della biblioteca privata. Nel 1947 il fondo fu spostato all’abbazia benedettina di San Girolamo a Roma, dove rimase fino al 1955, anno del definitivo ritorno a Montecassino, documentato nella cronaca di don Angelo Pantoni e in un verbale dettagliato di Michele Pardo dell’Archivio Centrale dello Stato.

La biblioteca oggi

Oggi la biblioteca, nella ricostruita Abbazia, occupa un’intera ala del monastero ed è disposta su più piani e ambienti, con una separazione del materiale antico da quello moderno. Nel fondo antico sono conservate la raccolta della Biblioteca Monumentale e quella della Biblioteca Privata, oggi intitolata Biblioteca monastica “Paolo Diacono”. Il patrimonio antico, oltre che nei tradizionali repertori cartacei, è catalogato in OPAC SBN. Il fondo di incunaboli è descritto, inoltre, anche nel volume Incunaboli a Montecassino, a cura di Francesca Aiello, Corrado Di Mauro, Debora Di Pietro, Simona Inserra, Marco Lugnan, Marco Palma e Laura Rogari (Viella, 2025); i dati di provenienza di tutti gli incunaboli sono registrati in MEI (Material Evidence in Incunabula).