La musica che si diffonde attraverso i manoscritti

Il fondo musicale dell’Abbazia di Montecassino si costituisce, in seguito a successive donazioni, a partire dalla fine del secolo XVIII fino a tutto il XX secolo. Di questa ricca collezione fa parte anche un fondo di 72 corali, databili tra il XV ed il XIX secolo.

La musica a Montecassino nel Medioevo

Il senso religioso che pervade Montecassino è profondamente intriso di suoni.

Il canto liturgico dei monaci scandisce il ritmo di ogni giorno e si diffonde regolarmente con il sole e nella notte.

È un’armonia che svanisce appena è stata intonata, ma conserva traccia nella notazione musicale.

Il Medioevo è l’epoca in cui nascono e si sviluppano in tutta Europa le prime forme di scrittura della musica.

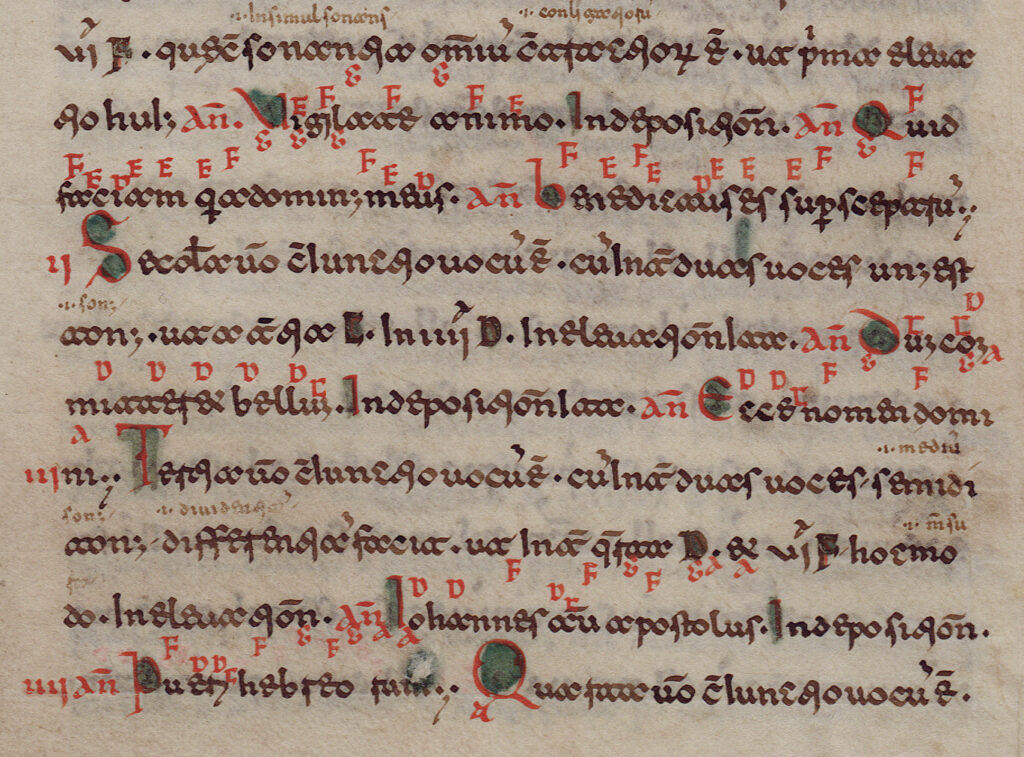

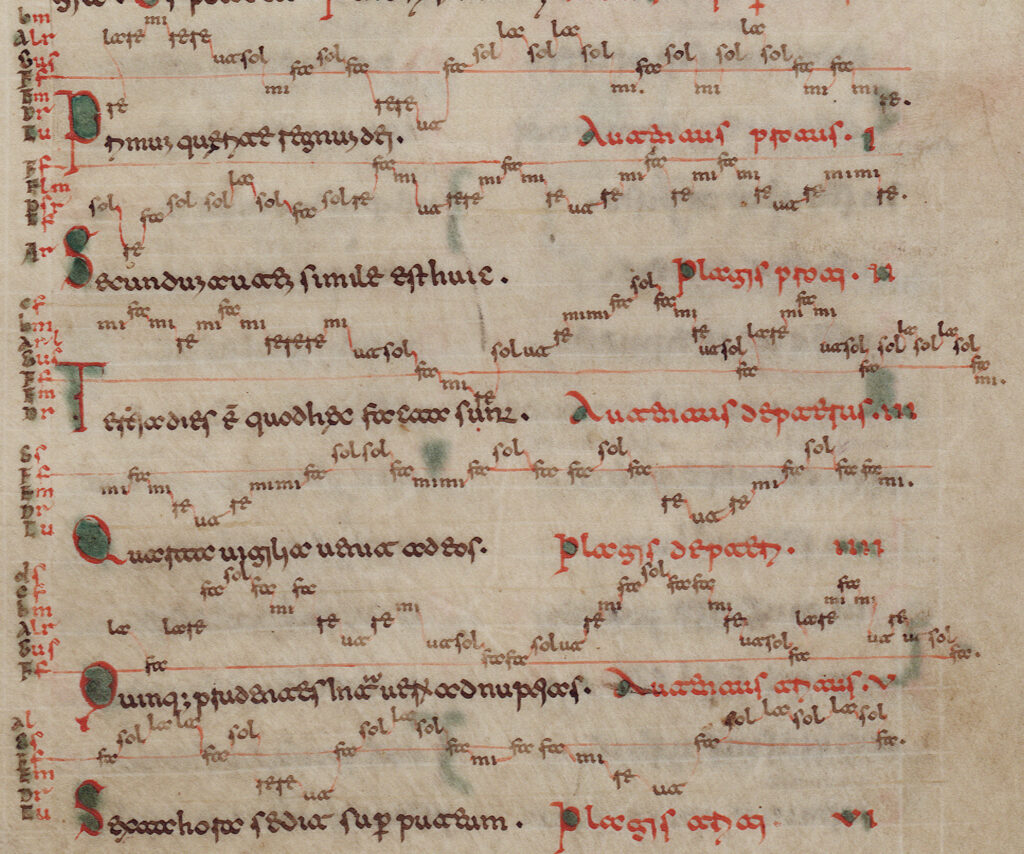

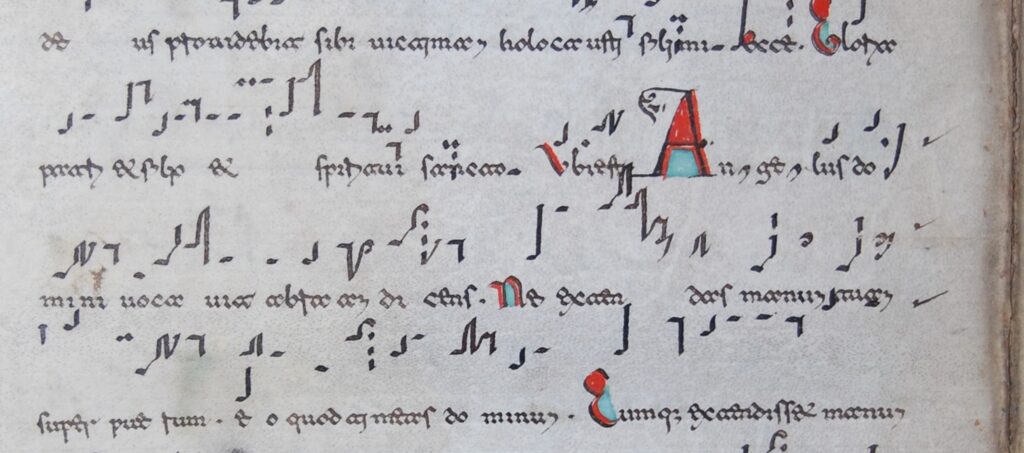

Esistevano vari modi per scrivere la musica: per esempio tramite le lettere dell’alfabeto latino che rappresentavano l’altezza relativa dei suoni e che, per esempio, potevano essere scritte con il colore rosso…

… oppure attraverso un sistema di lettere e sillabe che venivano posizionate sopra al testo da cantare, all’interno di uno schema di righe a secco e a inchiostro.

Alcune di queste sillabe sono le stesse con cui chiamiamo oggi le note della scala musicale.

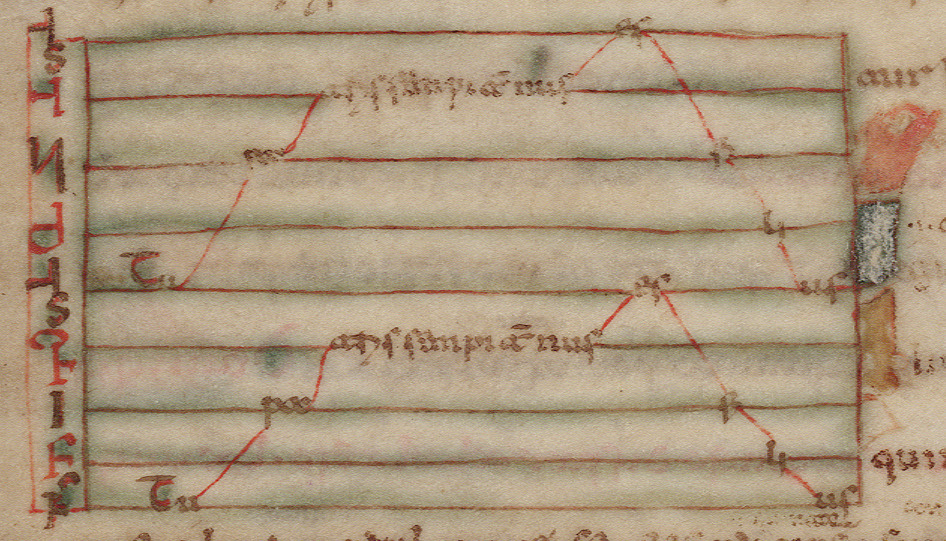

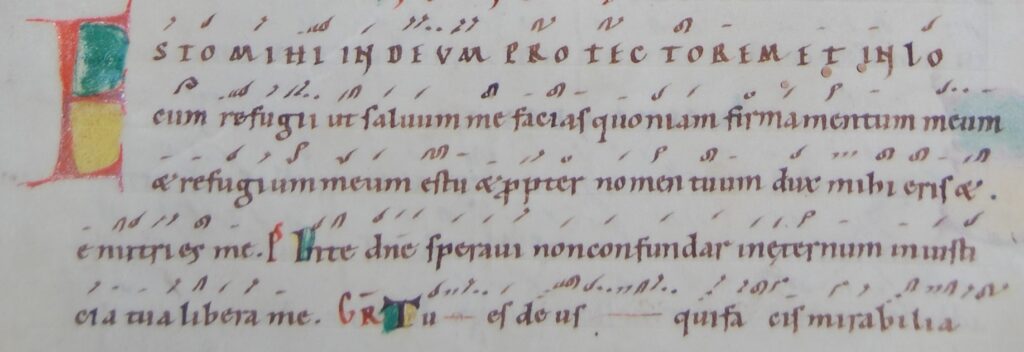

Ma si potevano scrivere i suoni anche tramite uno schema grafico che prevedeva la posizione del testo a diverse altezze all’interno di un sistema di righe, in relazione ai suoni più acuti o più gravi che si dovevano cantare.

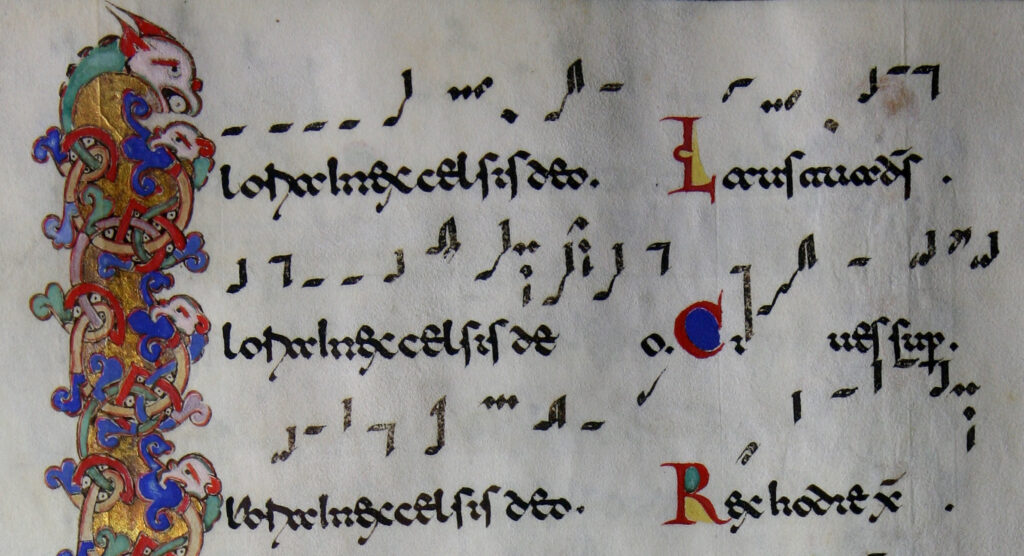

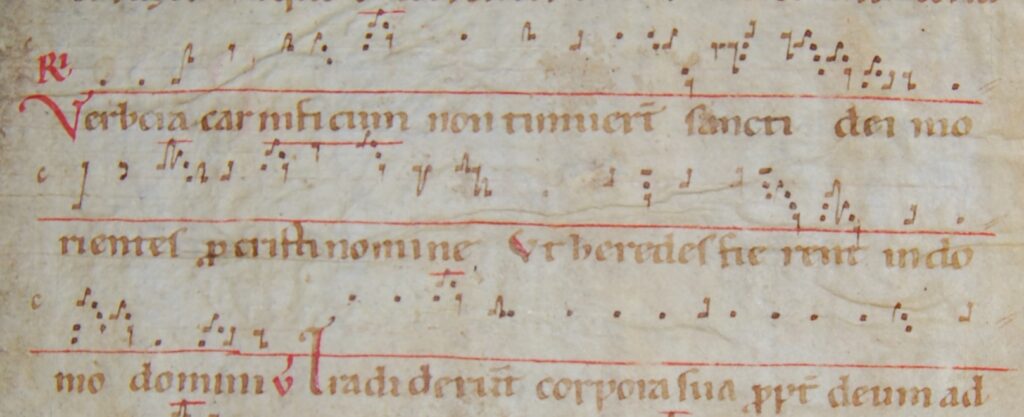

Il tipo di notazione che si è affermata comprendeva alcuni segni particolari che vengono detti neumi e che venivano posti sopra al testo a diverse altezze, secondo il procedere della melodia.

Sono molte le tipologie di neumi che si sono sviluppate in tutta Europa nel Medioevo.

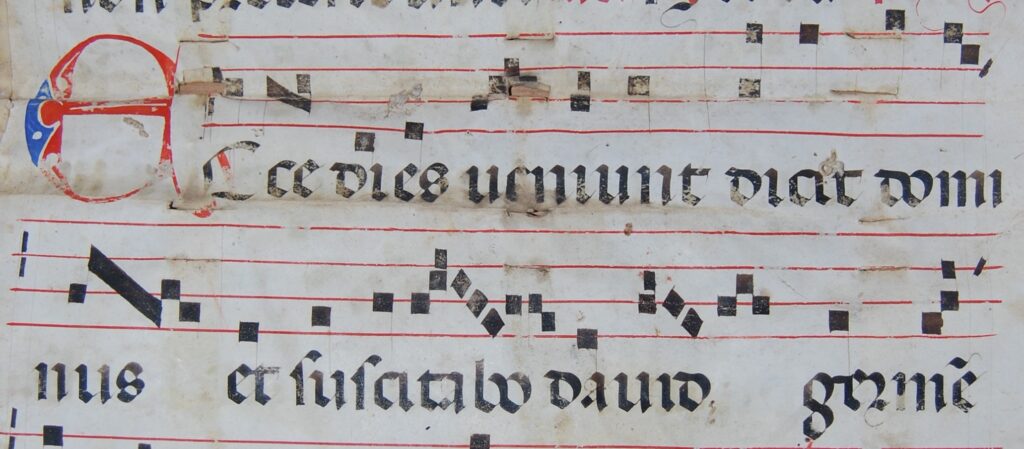

I neumi antichi con il tempo sono stati cambiati, dando luogo, alcuni secoli più tardi, alla cosiddetta notazione quadrata e poi alla nostra notazione comune.

Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino, Archivio, Cod. 318

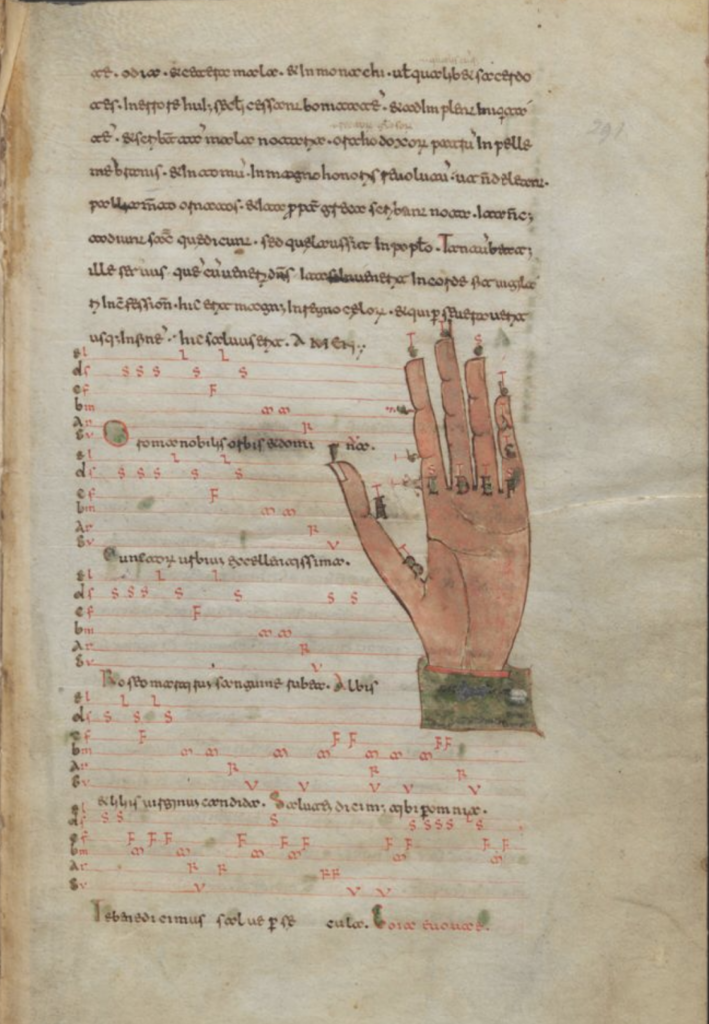

Tra i codici cassinesi più famosi, merita di essere ricordato il Cod. 318, contenente una silloge di opere di autori antichi e medievali relative all’ars musica, tra cui il Micrologus di Guido d’Arezzo. Il manoscritto è stato vergato in minuscola beneventana da un unico copista, purtroppo anonimo, che lo ha ultimato dopo l’anno 1070. Celebre è la rappresentazione della mano guidoniana visibile a p. 291 del manoscritto.

Grazie al progetto MeMo è ora possibile accedere alla riproduzione integrale del codice.